Now Loading...

「腕時計の尾錠にはどんな種類があるのだろう」

「時計の尾錠を自分の好みのものに交換してみたい」

「尾錠(美錠。読みはびじょう)」または「ピンバックル」が、腕時計のどの部位にあたるかをご存知でしょうか。

これは、革ベルトの留め具に該当します。

決して目立つパーツではありませんが、腕時計の尾錠について知りたいという人は多いのではないでしょうか。

腕時計の尾錠は他にDバックルがあり、利便性の高さから主流になりつつあります。

この記事では腕時計の尾錠の魅力や他の尾錠への交換方法ついて、GINZA RASINスタッフ監修のもと解説します。

尾錠とDバックルの支持の割合についてのアンケートも紹介していますので、自分に合った尾錠をお探しの方はぜひ参考にしてください。

目次

尾錠とは尾錠枠とつく棒(ピン)、そしてバネ棒で構成された腕時計のベルトの留め具です。ベルトにあらかじめ開けられた穴につく棒を差し込み、ベルトを固定しています。

一方、尾錠とともによく用いられる時計のベルトの留め具として、Dバックルが挙げられます。DバックルとはDeployment Buckleの略称で、直訳すると展開バックルです。フォールディング(folding;折り畳み)バックルとも呼ばれます。この名が示す通りバックル部分を展開できる仕様となっており、そこにベルトを折り畳むかのようにして収納・固定して用います。なお、メタルブレスレットの留め具もまたバックルと呼ばれます。

左:尾錠 / 右:Dバックル

Dバックル自体は決して新しい仕様と言うわけではありません。1911年にカルティエがサントスを市販化した折に採用しています。

しかしながらDバックルは形状が複雑なため、近年の金属の加工技術の発達によって多くのブランドに普及した背景もあります。

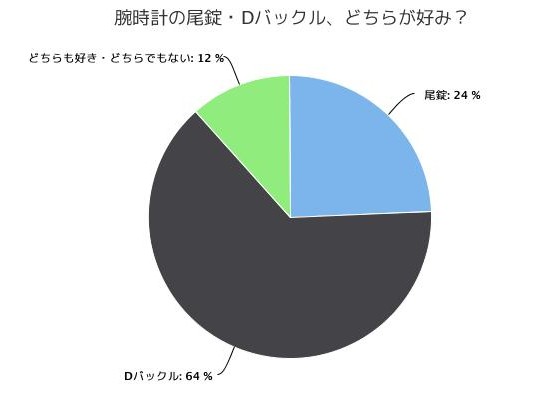

では、腕時計のベルトの尾錠・Dバックルの現在は、どのようになっているのでしょうか。どちらの方が人気が高いと言えるのでしょうか。

そこで、SNSの一つ「Twitter」を用いて、アンケートを取ってみました。併せてユーザーからのリアルな声をご紹介しております。

こちらは、Twitterのアンケート機能を用いて行った「腕時計の尾錠とDバックル、どちらが好みか」の回答結果です。6割以上のユーザーがDバックルに票を入れています。

もっとも、「どちらかと言えば」「それぞれに利点がある」といった声も少なくなく、完全にDバックル派が大勢、というわけではないことを予め述べておきます。

とは言え近年の時計ブランドのラインナップにDバックルが普及し、現行品に関して言えば主流と言えます。

なぜDバックルの支持は、これほどまでに厚いのでしょうか。

今回のアンケート、返信機能でユーザーからご意見も頂けたのですが、Dバックルを評価する声の中で圧倒的に大きかったのが「利便性」についてです。

◆着けやすさ,落下防止

利便性の中でも最も多かったものが、「着けやすさ・落下防止」という観点です。

前項でもご紹介したように、Dバックルはバネ式に開閉できるバックルにベルトを通すことで固定しており、尾錠のようにベルトの穴にピンを通す必要がありません。ベルトを通した後は、例えバックルで固定していなかったとしても、ベルトが抜けてしまうことはおいそれとはありません。

結果として、着脱時に手が滑ったりバックルを留め損ねたりしても、時計を落としてしまうリスクが低減されること。また、バックル部分を折り畳むだけで装着できるため、手間が格段にかからないこととなります。

今回頂いたコメントの中に、

「かじかんだ手で時計の尾錠を外す際に落下させてしまったことがあります。それ以降、可能な限りは純正Dバックルに交換してもらうようにしています。落下防止の保険という面で自分には必須ですね」(Dさん)

「(尾錠と比べて)特に着ける手間が変わるとは思ってないのですがなんとなくサッと着けたいなって時はDバックルの時計を選ぶことが多い」(Kさん)

といったものがあり、Dバックルは様々な状況下でその利便性を発揮していることがわかります。

◆革ベルトへの配慮

次に多かった観点が、「革ベルトへの配慮」です。

と言うのも、尾錠は着脱する都度、この穴にピンを通したり抜いたりを行わなくてはなりませんが、Dバックルは一度ベルトを通してしまえば着脱はそのまま行うことができます。また、腕回りに合わせるためにベルトをひっぱったりする必要もありません。

そのためDバックルはベルトへの負荷が少ないと言われており、

「普段使いする革ベルトのものはDバックルでベルトを痛めないようにしてます」(Kさん)

といったご意見を数多く頂きました。

◆その他

その他としては、装着感が良いから、あるいはメタルブレスレットで着け慣れているから、といったご意見を頂きました。

確かに穴の定位置が決まっている尾錠と異なり、Dバックルは微調整がしやすいと言われています。腕にも固定しやすく、腕回りにぴったりと装着することの多いベルトでは重宝されている理由が垣間見えました。

では、尾錠がこのDバックルに完全に後塵を拝しているかと言うと、そうではありません。

次項でその魅力を、たっぷりとご紹介いたします。

アンケート結果のパーセンテージはDバックルが上回った形となりますが、前述の通り、必ずしも「Dバックル派」ばかりではありません。むしろコメント欄では、多くの尾錠の魅力を頂くこととなりました。

その声の中では、実用面よりも「デザイン性」で指示するものが圧倒的に多い結果となりました。

◆デザイン性

確かに尾錠の魅力としてまずお伝えしたいのは、そのデザイン性にあります。

もともと尾錠は薄く上品で、クラシカルな雰囲気をまとうことが特徴です。革ベルトのオーセンティックな味わいともよくマッチしており、ドレスウォッチ等のシンプルデザインとの相性は抜群です。

また、腕時計との組み合わせのみならず、尾錠そのものの美しさを評価する声は少なくありませんでした。

「尾錠は腕時計をつける仕草がそのものがおしゃれで薄く付けれますし、バックルは落下防止と新しい革でも着脱が楽だなと思ってます。あとはその時計の顔の雰囲気でどっちが合うか決めると言った感じでしょうか」(Mさん)

「(普段使いはDバックルだが)ドレスウォッチは尾錠ですかね。出番も少ないですし、ドレス感は尾錠の方がありますので」(Kさん)

こういった声があがりました。

また、尾錠のデザインバリエーションについて評価する声も多くあがりました。

「実用面で考えたらバックルですが、腕時計をアクセサリー(ブレスレット)と考えているから多様性のある尾錠かな?」(Yさん)

実は尾錠枠やピンの形状、あるいは素材でバリエーションがあります。詳細は後述しますが、尾錠幅とベルト幅が合ってさえいればご自身で別作品や中古品を購入してカスタマイズでき、尾錠によって様々な組み合わを楽しめるという利点があります。

尾錠を指して「薄く上品」と申し上げましたが、パネライなど、比較的大きいサイズの腕時計には大振りの尾錠を採用するブランドもあります。

さらには尾錠の中にも、尾錠枠が「日型」や「帆型」,「馬蹄(ばてい)型」となったものなど、いくつかの種類が存在します。

本当に様々な「顔立ち」を楽しめると言えるでしょう。

※Dバックルもパテックフィリップ等はブランドロゴを留め具部分にあしらうなど、デザイン面での独創性を有しています。

◆装着感

Dバックルとはまた違った方向性ですが、尾錠の魅力として実用面にもいくつか言及されていました。その中でも多かったのが「装着感」です。

確かに尾錠はその薄さ・シンプルな造形ゆえ、すっきりとシンプルに装着することが可能です。厚みや重量がないため、デスクワーク時や食事の際にテーブルに手を置いても、あまり違和感を覚えないでしょう。見た目にもすっきりとした印象になりやすいですね。

なお、Dバックルのところで「微調整しやすい」といった利点を挙げましたが、Dバックルは一度ベルトを通すと固定されるため、引き抜くのは結構手間がかかります。その点尾錠であれば、穴の位置を変えるだけで済むので、サイズ変更の容易さは尾錠の方が上回ると言っていいでしょう。

「Dバックルは閉じるとき肉を挟んで痛っ!ってなることが割とあります」(Kさん)

こんなご意見も頂きました。

◆その他

その他の実用面での魅力では、下記のようなものが挙がりました。

「私は尾錠派です。どちらかといえば、ですけど…。卓上に置いたり皮脂汚れを拭き取るのにこちらの方が勝手が良いからです」(Sさん)

「Dバックルの利点は多いですが、保管と携帯をこんな感じ(※下記掲載画像)でやってるのでほとんどピンバックルにしてます」(Aさん)

ちなみに気になる「ベルトへの負担」ですが、Dバックルとの差はそこまでない,複数本を使いまわすことで劣化を低減できる、といった声も頂きました。

中には「革にクセがつきますが、多少の使用感はむしろ革製品を魅力的に見せると考えてます」(Sさん)といった声もあり、実際のユーザーは様々な楽しみ方があることを改めて認識させられますね。

なお、今回のアンケートで頂いた声以外の尾錠の魅力として、Dバックルと比べてリーズナブルなことを付け加えておきます。

繰り返しになりますが尾錠は形状がシンプルで使う素材も少ないため、同一モデルの中で尾錠・Dバックル仕様があれば、前者の方が安いケースがほとんどです。ゴージャスなゴールドモデルが欲しい、でもなるべく予算を抑えたい・・・そんな時は尾錠タイプを選んでみましょう。

以上が、尾錠の魅力となります。

ユーザーの支持としてはDバックルに軍配が上がったとはいえ、多くの方から「どちらも好き」「どちらかと言えば」「モデルによる」といった回答を得ており、決して尾錠が後塵を拝しているとは言えないこと。加えて尾錠ならではの魅力は、好きな方にはたまらないといったことがわかりました。

実は今回の「Dバックルか、尾錠か」のアンケートで、「Dバックルからあえて尾錠へ付け替える」といった方が多く見受けられました。

現行モデルはDバックル仕様が少なくありません。前述の通り、Dバックルが主流となりつつあるためです。

しかしながら、交換方法を覚えてしまえば、尾錠タイプへの変更が可能です。これは、既存の尾錠を好みのものに変えたい,あるいは尾錠だけ劣化が激しいので新しいものへ交換したいといった時にも有効です。

本項では、尾錠のご自分でできる交換方法についてご紹介いたします。

もともとDバックル仕様であったモデルを尾錠に付け替えたい時は、基本的には尾錠専用のベルトを別途購入することが必要です。

後述しますが、尾錠はバネ棒を用いてベルトと固定しています。また、つく棒によってベルトの穴に通してお使い頂けます。このバネ棒やつく棒に合うようにベルトが作られているためです。とは言えブランドによってはDバックルとの互換性があるベルトも存在しているので、わからない場合はメーカーや購入店に問い合わせてみましょう。

なお、尾錠用・Dバックル用で互換性がないにもかかわらず、「幅が合っていれば取り付けは可能」といった考え方もあるかとは思いますが、メーカーの使用想定ではないためあまりお勧めはできません。

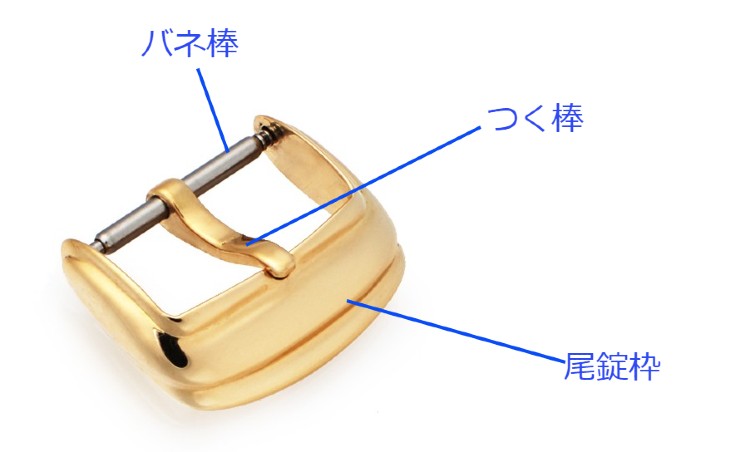

尾錠の交換方法を知るには、尾錠がどのような構成になっているかをおさらいしておきましょう。

尾錠は、下記の画像のように、「尾錠枠」「つく棒(ピン)」「バネ棒」で構成されています。つく棒はバネ棒に通した状態、バネ棒は尾錠枠で固定された状態となります。

なお、ブランドの中にはベルトの穴の形状が大きかったり、丸くなかったりするものもあるので、そういった場合は専用つく棒が取り付けられた尾錠を用いる必要があります。

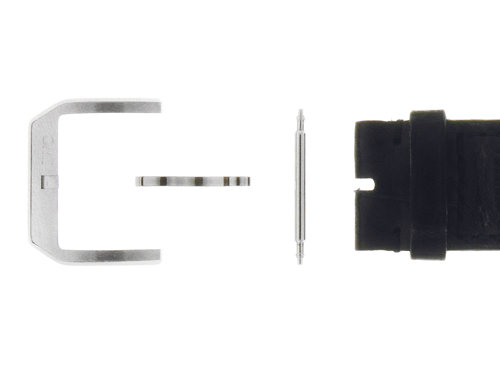

それでは尾錠の交換方法についてご紹介いたします。

まず、交換したい尾錠を用意します。この時、ベルトは既存のものを使うにせよ一緒に新しく交換するにせよ、必ず尾錠幅とベルトのバネ棒取り付け幅が合っているかを確認しましょう。尾錠幅よりベルトの幅が小さいと上手に取り付けられなかったり、大きいと装着した時にガタガタしてしまい、ベルトや尾錠を劣化させる原因となります。例えば尾錠幅が18mmであった場合は、ベルトの尾錠幅が18mmのものを選択します。

ベルトを新しくする場合は、時計のラグ幅も計測する必要があります。

用意する工具は、バネ棒外しです。

尾錠およびラグ部分のベルトを固定するバネ棒は、その名の通りバネ式となっています。そのためバネ棒外しを用いてバネ棒の突起をひっかけ、押し出すようにして取り外す必要があります。

このバネ棒外しにはピン型とY字型が存在します。尾錠横の穴が外側から見える位置にある場合は前者を、ない場合は後者をお使い頂きます。

また、時計を落下させたり傷つけたりしないために、ベルトをケースから切り離す,低い位置で作業するなどを心掛けて下さい。ラグからベルトを外す際は、ケースをセロハンテープで保護することで、工具による傷を防げます。

まず、もともと尾錠がついている場合は、そちらを外すことから始めます。

尾錠の付け根横端にバネ棒が見える隙間があるので、そこにバネ棒を押し込みます。そしてバネ棒を押し込んだまま尾錠をゆっくり外していきます。

尾錠枠が取れたらベルトからバネ棒を抜き、つく棒も一緒に外します。

ちなみにバネ棒はバネ式であるがゆえに、外したと同時に勢いよく飛んでいってしまうことがあります。バネ棒は非常に細かなパーツのため、そのまま紛失してしまうなんてことも…取扱いにはよく注意することをお勧めいたします。

次に新しい尾錠に交換していきます。

手順は外すものと逆を行う、といったイメージです。

まず尾錠用ベルトの凹みの部分につく棒を合わせます。位置が固定できたら、バネ棒を差し込み、つく棒の丸穴にも通します。ベルトに隠れて見づらいかもしれませんが、一度マスターしてしまえば簡単です。

つく棒が貫通したら、尾錠枠の片側の受け穴にバネ棒を合わせます。そして反対側のバネ棒を押し込みながら尾錠をはめ込みましょう。この時、つく棒の位置が尾錠枠より上(表側)にあることをご確認下さい。

カチッという音と共にバネ棒がはまったら完成です!尾錠が外れないか軽く引っ張ってみて確認し、問題なければそのままお使い頂けます。

なお、尾錠の中にはバネ棒ではなく、ねじ式で固定されたものも存在します。こういったタイプの尾錠はドライバーを用いてネジをゆっくり回し、取り外していきます。

取り付け・取り外しともに原理はバネ棒と変わりませんが、ドライバーで尾錠や指を傷つけないように気を付けましょう。

腕時計の尾錠についてご紹介いたしました。

SNS上で聞いた、リアルな魅力,Dバックルとの比較に対する声。尾錠のデザインバリエーションの豊かさ。お好きな尾錠への交換方法について、お伝えできたでしょうか。

なお、当店ではメーカー純正尾錠のお取り扱いも行っております。気になる製品がある場合は、ぜひお気軽にお問合せください!

最後に、当アンケートにご協力頂いた皆様に心より御礼申し上げます。

当記事の監修者

廣島浩二(ひろしま こうじ)

(一社)日本時計輸入協会認定 CWC ウォッチ コーディネーター

一級時計修理技能士 平成31年取得

高級時計専門店GINZA RASIN 販売部門 ロジスティクス事業部 メンテナンス課 課長

1981年生まれ 岡山県出身 20歳から地方百貨店で時計・宝飾サロンで勤務し高級時計の販売に携わる。 25歳の時時計修理技師を目指し上京。専門学校で基礎技術を学び卒業後修理の道に進む。 2012年9月より更なる技術の向上を求めGINZA RASINに入社する。時計業界歴19年