Now Loading...

奥深さ、精密・精緻な仕組み。それらに魅了されて機械式腕時計の世界に誘われた方も多いのではないでしょうか。

この手のひらサイズの宇宙空間の中では時計職人らのあまたの挑戦の結果、デジタルならいざ知らず、アナログでは信じられないような複雑精緻な世界が展開されてきました。その代表格こそが、世界三大複雑機構―パーペチュアルカレンダー(永久カレンダー),ミニッツリピーター,トゥールビヨン―です。

長い歴史ときわめて高度な技術力を要するこれら機構は、ブランドにとってもオーナーにとっても大きなステータスとロマン。それゆえ数百万~数千万円と超高価格帯ですが、一生に一本は手にしたい憧れの存在です。

この記事では、世界三大複雑機構それぞれがどういった機能なのかを解説致します。

手のひらにおさまるくらいの小さなケース内で繰り広げられている超複雑機構。その世界最高峰の世界とは?

目次

パーペチュアルカレンダーとは、半永久的に手動での操作不要で暦に則った日付を表示してくれる機能のことです。

言うはやすし、とは申しますが、この機構は世界三大複雑機構に名を連ねるだけあり、由緒正しい歴史とロマン、そして超絶難易度の高い製法を要します。

詳細を解説致します。

パーペチュアルカレンダーは18世紀末に、時計の歴史を200年早めたと名高い天才時計師・ブレゲによって既に完成されていたと言われています。

ルイ16世の王妃マリー・アントワネットがオーダーし、その名でも親しまれている伝説の超複雑懐中時計「ブレゲNo.160」に、パーペチュアルカレンダーが搭載されていたことは、早い段階での完成を示唆する逸話ですね。

その後この精緻な機構は各名門によって受け継がれていきますが、1925年にパテックフィリップが初めて腕時計へと採用しました。

画像引用:ブレゲ 公式サイト

※ブレゲNo.160。この世にも精緻な懐中時計は「パーペチュアルカレンダー」のみならず、「種々の複雑機構をできる限り多く搭載した、当時最高峰の時計」というオーダーのもと、製造に至ったとか。

なお、時計が完成したのはマリー・アントワネットが断頭台の露と消えた34年後の、1827年でした。

ではパーペチュアルカレンダーがどのような機構かと言うと、前述の通り、腕時計が動いている限り、半永久的にカレンダーの手動修正が必要のない機構です。

普通、機械式時計は小の月(月末が31日より前に終わる月のこと)には手動でカレンダー修正をしなくてはなりません。31日を1周期として設計されているためです。しかしながらパーペチュアルカレンダーは、これが必要ないことを意味します。

さらには4年に一度の閏年ですら自動調整してくれると言う。まさにカレンダー機能の金字塔とも言うべき存在ではないでしょうか。

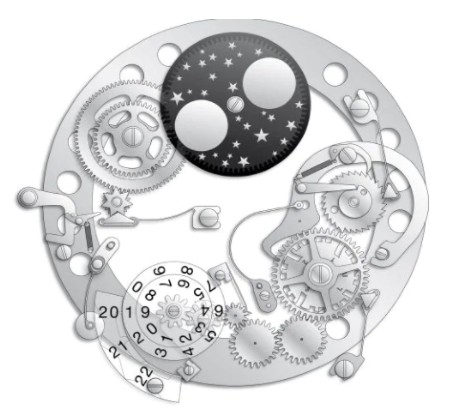

機構の仕組みはブランドにもよりますが、基本的な考え方は「閏年を一周期とし、4年分それぞれの月のメモリが機械にプログラミングされている」というものです。

このメモリによく使用されるのが、48ヵ月ディスク(カム)。

48ヵ月とはすなわち4年ですが、このカムに刻まれた48個の大小の溝によって大の月・小の月を識別させます。そして4年目に閏年の2月29日を過ぎると、一周期をまた始める…といった要領です。

この48ヵ月カムに接するレバーが溝の大きさに応じて、カレンダーディスクを送るためのカムを必要数(1~4日分)動かします。

画像引用:IWC 公式サイト

なお、パーペチュアルカレンダーはあくまで「半永久的な自動修正」です。なぜならグレゴリオ暦との誤差があるためです。

現在一般的なグレゴリオ暦は太陽暦の一種で、地球が太陽を一周する期間を一年と定めていますね。

実際の一年間の日数は「365.2422日(平均値)」であり、365日サイクルではいずれズレが生じてしまいます。過去扱われていたユリウス暦ではこのズレの解消のために4年に一度、4で割り切れる西暦年に閏年を設け、2月29日を制定してきました。しかしながらこれでもまだズレが生じることとなります。

※一年を365日とすると0.2422日余っており、この日数に4をかけると0.9688日。つまり約一日となり、これを閏年で増やしていけば誤差が解消される、というのがユリウス暦の考え方です。しかしながら小数点以下の誤差はまだあり、毎年0.0078日分(4年で0.032日)となります。そこでより精密なグレゴリオ暦が用いられることとなりました。

一方のグレゴリオ暦では4年に一度ルールの他、西暦の年数が100で割り切れる年は「4で割り切れる年」であっても平年とし、かつ100で割り切れても400で割り切れる年は閏年とする、といったルールを設けます。

ちなみに直近の2000年は100で割り切れてかつ400で割り切れる年であったため、平年設定でした。次のこのイレギュラー年は、2100年となります。

余談が続きましたが、すなわち48ヵ月周期のパーペチュアルカレンダーは、2100年2月28日を終えた時点で、手動で一日分のズレを修正しなくてはならない、ということを意味します(2月29日を表示させてしまうため)。さらに2200年や2300年にも、手動修正を行います。

そこでブランドの中には数百年単位のメモリを扱い、気の遠くなる時間手動修正不要とする驚くべき技術も存在します。

なお、アニュアルカレンダー(年次カレンダー)という複雑機構も聞いたことがあるかもしれません。

こちらは大の月・小の月を自動認識してくれる機能で、年に一度2月末日には手動修正が必要となってきます。1996年、パテックフィリップが発表して以降、ポピュラーとなってきました。

パーペチュアルカレンダーは止まってしまうと日付修正が結構大変な一方でアニュアルカレンダーは結構シンプル。価格もパーペチュアルカレンダーよりかは抑えられるため、雲上ブランドならずとも採用するところは多々見られます。

現在、加工技術の発達により、昔ほどパーペチュアルカレンダーの作り手は限られなくなってきました。とは言え、同機構を得意とするのは、やはり高度な時計製造技術を有した名門ばかりと言って過言ではありません。

さらにその最高峰に位置するのが、パテックフィリップではないでしょうか。

前項でもご紹介したように、パテックフィリップは1925年に初めて腕時計にパーペチュアルカレンダーを搭載させました。

世界三大時計ブランドに名を連ね、さらにその中でも頭一つ抜きんでている同社は、驚くべきことにグランド・コンプリケーションを一大シリーズとして打ち出しています。

通常コンプリケーション(複雑機構)と言うと、特別モデルや限定生産の立ち位置であることが一般的です。なぜなら製造が難しいため。しかしながらパテックフィリップでは、それをシリーズ化しているというところに、最高峰の時計製造技術と、その矜持を見てとれるでしょう。

なお、パテックフィリップのパーペチュアルカレンダー搭載モデルは長い歴史の中であまたありますが、この銘品たちを根底から支えているのがキャリバー240Qの存在です。

パーペチュアルカレンダーはその複雑さゆえ、どうしても構成パーツが多くなるもの。このCal.240Qも、実に275個のパーツで作られますが、驚くべきことに厚みわずか3.88mm×直径27.5mmに抑えた、極薄ムーブメントなのです。ちなみにケースサイズだと直径39mm×厚さ9.71mm!

しかも、マイクロローターを採用することで、自動巻きであることをも実現しました。

これによって高い装着感と見た目の上品さが備わったのは、さすがパテックフィリップと言うべきか。

内外ともに完成されたパテックフィリップ パーペチュアルカレンダーは、世界中の時計愛好家から憧憬の目を集め続けてきており、今後も最高峰として輝き続けていくことでしょう。

同じく世界三大時計ブランドに名を連ねるオーデマピゲもまた、パーペチュアルカレンダー製造には一家言持っています。

オーデマピゲは1948年に自社でパーペチュアルカレンダーを発表しました。

パテックフィリップに比べて後年とはなったものの、当時の発表作は世界で初めて閏年表示を文字盤上で行った傑作機。

さらに2018年には世界最薄のパーペチュアルカレンダー搭載モデル「ロイヤルオーク パーペチュアルカレンダー ウルトラシン」を発表。このケースサイズわずか直径41mm×厚さ6.3mmの傑出したモデルは、今なお時計業界での語り草です(もっとも2021年、ブルガリがわずかケース厚5.8mmのオクト フィニッシモでその記録を更新することとなりますが)。

ただパーペチュアルカレンダーを製造するのみならず、パテックフィリップ同様にきわめて美しく仕上げられた外装を楽しめるところも、同社の魅力。

やはり世界中の時計愛好家たちが憧れを以て見つめるブランドの一つです。

IWCの存在も、パーペチュアルカレンダーにおいては欠かせません。

熟練した手作業によって生み出されるゆえ高価格帯のパーペチュアルカレンダー。

その仕組みの簡素化に成功し、この機構をより私たちの手に届きやすくしたのが、IWCのダヴィンチです。1985年のことでした。

通常パーペチュアルカレンダーはこの機構のためにムーブメント設計・製造されますが、IWCでは汎用ムーブメントにモジュール的に永久カレンダー機構を組み込むことで、工程の省略に成功したのです。さらに当時発表されたダヴィンチでは、ただ48ヵ月ディスクを搭載するのみならず、4桁の西暦表示を文字盤上で実現したという点も特筆すべきでしょう。ちなみにこの西暦ディスクを交換することで、2499年表示までが可能とのこと!

現在もIWCはパーペチュアルカレンダーをお家芸とし、ダヴィンチのみならずポルトギーゼやパイロットウォッチでその技術をいかんなく発揮しています。

ミニッツリピーターは、いわゆる「鳴り物」。当該機能をオンにすると、ゴングを鳴らして現在時刻を知らせてくれる機能となります。しかしながらその製造難易度の高さは、随一と言っていいでしょう。

こちらも詳細を解説致します。

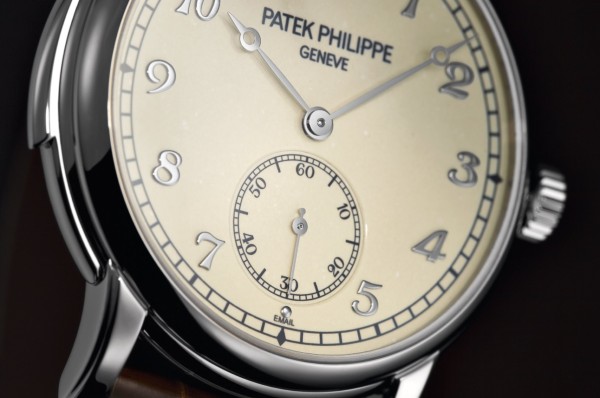

画像引用:パテックフィリップ 公式サイト

まだ暗闇での視認性が確保されていなかった時代、鐘を鳴らして時刻を告げる機構が開発されました。それがミニッツリピーターです。本稿でご紹介する世界三大複雑機構のうち、最も起源が古いと言われています。

17世紀末にイギリスで発明され、その後天才時計師・ブレゲがその小型化に成功、ルイ・ブラン&フィルズ社(現在のオメガ)が1892年、腕時計に初めて搭載させました。

ミニッツリピーターは通常、音を鳴らすためのゴング(鐘)とハンマーが大小1つずつ付いていて、大きいハンマーがゴングを鳴らす回数によって「何時」を、小さい方が回数によって「何分」かをあらわす音を出します。大小両方のハンマーを同時に鳴らすと15分ごと(クォーター)の時間を知らせてくれます。

一連の操作を制御するために、プッシュボタンやスライドピースまたはレバーなどが時計本体に取り付けられています。

上記の動画は、6時38分を示します(動画の1分4秒あたり)。

このような構成になっています。

ミニッツリピーターは前述の通り、三大複雑機構の中でもとりわけ高い技巧と長い作業時間が必要とされます。

なぜなら、ただでさえ狭いスペースの中でゴングとハンマーを搭載させ、かつ音がこもらず、美しい音色を奏でられるよう設計しなくてはならないため。ムーブメントを守るためにケースの気密性を高めることは実用時計として不可欠ですが、一方で音を響かせるためにはある程度のスペースがなくてはなりません(もともと懐中時計の時代から大きく基本原理が変わらないと言われており、腕時計サイズに収めることは至難の業)。

ちなみに仕組みを簡単に解説すると、リピーターのためのミニッツスネイル・クォータースネイル(15分用)・アワースネイルが取り付けられており(スネイルは手裏剣のような形状をしたカムのこと)、ミニッツとクォーターは分車、アワースネイルは時車と連動しています。

同機構を作動させると、それぞれに搭載されたレバーが各スネイルの位置に動きます。レバーはスネイルの段差によって現在時刻を読み取り、読み取られた時刻はレバーのラック(円形歯車)に伝わり、その時刻分ハンマーを動かします。

なお、これらのための動力はゼンマイのみです。十分なエネルギーを有していなくては思いハンマーを打ち鳴らすことはできないため、長いパワーリザーブを必要とします。

こういった背景から、非常に難易度の高い複雑機構となっているのです。

画像引用:ヴァシュロンコンスタンタン 公式サイト

現代において、ミニッツリピーター機能の実用性はあまりありません。

しかし、時刻を告げる以外の機能を高い技術と美しいアレンジで付していく遊び心。それが、高級時計の味わい深さではないでしょうか。

近年では文字盤や裏蓋をシースルーとし、ゴングとハンマーの動きを楽しませるブランド。ゴングやハンマーに工夫をこらし、音色にこだわり抜くブランドなどなど・・・この味わいの奥行はますます広がっていると言っていいでしょう。

なお、ミニッツリピーターの他に「ソヌリ」と言った用語を聞いたことがあるかもしれません。

これは同様に鳴り物ですが、ミニッツリピーターが任意の時間にスイッチングすることで音を鳴らすことに対し、ソヌリはリピーター機能オン時、自動で毎正時と15分をチャイミングします。なお、これをグランドソヌリと呼び、毎正時と30分おきのチャイミング機構はプチソヌリと区別することもあります。

パーペチュアルカレンダーの項でもご紹介しましたが、現在は加工技術の発達でかつてよりコンプリケーションへの敷居が低くなっていることは事実です。

そんな中にあってもミニッツリピーターはやはり別格。製造するブランドは超一流ですが、さらにミニッツリピーター搭載モデルは各社にとってどこか特別な存在です。

ミニッツリピーターを製造する代表的なブランドは、やはりパテックフィリップの名がまず挙げられます。

画像引用:パテックフィリップ 公式サイト

グランド・コンプリケーションを堂々掲げる同社は、ミニッツリピーター搭載ラインもとても豊富です。

美しい音色の追求に余念がないことはもちろん、省スペース化によって薄型ミニッツリピーターの製造に成功しており、2011年に初のレディースモデルをローンチ。

また、2014年には創業175周年を祝して「グランドマスター・チャイム」と銘打ち、なんと5つのチャイミング機構を搭載させた、驚くべき超絶コンプリケーションモデルを世に送り出しました。

※グランドマスター・チャイム・・・上の画像。グランドソヌリ,プチソヌリ,ミニッツリピーターを備えるばかりか、世界初デイトリピーターおよびアラームを搭載した脅威の一本。3つのゴングと3つのハンマーが、それぞれの制御に応じて打ち分けを行う。さらにパーペチュアルカレンダーや昼夜表示,ムーンフェイズ等、実に20もの機構を搭載した。

また、「途切れることなく経営を続けてきた時計ブランド」という意味では世界最古となるヴァシュロンコンスタンタンも、レギュラーモデルでミニッツリピーター搭載機をラインナップする稀有な名門です。

画像引用:ヴァシュロンコンスタンタン 公式サイト

とりわけ2013年から手掛けるパトリモニー エクストラフラット ミニッツリピーターはケース厚わずか8.1mm(ケース径も41mmとスタンダード)。

古典的な複雑機構はえてして厚みが出てしまうものですが、時計をスーツの袖口から美しく見せるというパトリモニーの価値を崩さず、この高度な機構を搭載するに至りました。ちなみにこのパトリモニーはミニッツリピーターを載せながらも、約3日間のロングパワーリザーブを誇っており、実用面に手を抜かないところもさすが雲上と言うべきでしょう。

ジャガールクルトの存在にも言及しなくてはなりません。

画像引用:ジャガールクルト 公式サイト

ジャガールクルトのミニッツリピーターへの取り組みには並々ならぬ情熱を感じます。

まず、豊かな音色を追求するため、サファイアゴングを開発・特許取得。これはサファイアクリスタル風防にゴングが溶接されることで風防そのものを増幅器としています(ショパールもまたサファイアゴングを採用しています)。ゴングも断面が正方形となっているため、ハンマーとの接触面が増えた結果、力強い音を奏でることとなりました。

さらにはハンマーがトレビッシュ式なるスタイルで、連結されたバネによって打撃速度と力を増幅しており、パワフルな鐘打ちを安定的に継続させるとのこと。

現代における実用性や必要性ではなく、大人のロマンと遊び心。

各社のミニッツリピーターには、これらが詰まっているように思います。

最後にご紹介するのは、トゥールビヨン。

ミニッツリピーター同様、これまた現代における必要性は薄いと言えます。しかしながら近年では、むしろポピュラーな一大機構に。

その秘訣は、「美しさ」にあります。

詳細を解説いたします。

画像引用:ブレゲ 公式フェイスブック

機械式時計が常に挑み続けてきた命題、それは精度の向上です。

日に数秒から数十秒ずれてしまうことが一般的な機械式時計。精度を落としてしまう要因の一つに「姿勢差」というものがあります。

姿勢差とは時計の向きやポジションの変化により、ムーブメントにかかる重力の方向が違ってくることで生じる、時計の誤差のことです。置き時計や掛け時計とは違い、常に装着者の腕の動きなどにより向きが変わってしまう腕時計は、この姿勢差により誤差が生じやすくなります。

この姿勢差を解消するために開発された機構が、トゥールビヨンです。

地球上の重力の影響により生じる誤差を時計自身が自ら補正する特殊機構で、原理としては、通常の機械式時計では固定されている脱進機とテンプを、特殊なキャリッジ(籠)に収め、キャリッジそのものを回転させながら同時に固定された歯車をも駆動させ、重力を平均化し精度を高める装置です。

このテンプと脱進機は時計の精度を大きく左右する肝であるため、そこを姿勢差から解放しようというわけです。

この機構を開発したのも、やはり天才時計師・ブレゲです。1801年にブレゲが特許を取得しました。

当時主流だった懐中時計よりさらに姿勢差の矯正が必要とされる腕時計のトゥールビヨンは、多数の複雑機構に先鞭をつけるパテックフィリップを始めとして、様々な時計メーカーが挑戦してきました。

「ただキャリッジに脱進機とテンプを入れるだけ」と思うなかれ。

キャリッジという、通常の機械式時計よりも重いパーツを動かさなくてはならない駆動力,そしてそのスペースの確保,そして鼓動を続ける脱進機の邪魔をせずにキャリッジを回転させるバランス力…どれをとっても非常に高度な製造技術が求められます。

画像引用:ブレゲ 公式フェイスブック

ちなみに現在の技術では、ムーブメントは姿勢差の影響をほとんど受けません。

しかしながらトゥールビヨン自身の美しさとロマンゆえ、今なおトゥールビヨン搭載モデルが展開され、高い価値と需要を持ちます。

そう、トゥールビヨンは、フランス語で“渦(うず)”という意味を持ちます。ガンギ車やデンプを始め、細かで多数のパーツそれぞれが綿密に組み立てられ、独特の動きを繰り広げます。

それは細やかでありながら、自然界でダイナミックに飛沫をあげる渦のよう。

この「不必要な楽しみ」こそ、最高の贅沢ですよね。

とは言え近年では加工技術の発達によって、トゥールビヨンの量産化に成功したブランドもあり、100万円台という驚きの価格で手に入るモデルも!

一方でキャリッジの回転を両側から支えるブリッジを一方向にしたことで、さながら渦が浮いたような「フライングトゥールビヨン」やキャリッジをユニークな形状とする等、多様なが試みが楽しめる複雑機構でもあります。

やはりトゥールビヨンと言えば、ブレゲを上げる時計愛好家は少なくないでしょう。

画像引用:ブレゲ 公式サイト

時計界きっての名門であり最高峰・最高級の時計を生み出し続けてきたブレゲ。この記事で紹介した三大機構の原点は、全てブレゲに回帰していくのではないでしょうか。

それゆえ、トゥールビヨンのライン展開は時計業界随一。

また、ただ製造するのみならず、トゥールビヨンの「美」を最大限生かすことも、ブレゲの強みです。

上記の画像は驚くべきことに「ダブル・トゥールビヨン」となり、かつ文字盤を大胆にシースルー化することで、当該機構を余すことなく鑑賞できる仕様となりました(なお、このモデルは12時間でムーブメントが一周すると言う、さらなる脅威のギミック付です)。

「投げても壊れない」トゥールビヨンを開発したリシャールミルも、併せてご紹介致します。

※初代リシャールミル RM001 トゥールビヨン

リシャールミルは2001年に誕生して以来、億超えが当たり前の価格設定もさることながら、超革新的な機構で確かな存在感を示してきたブランドです。

とりわけ初代リシャールミルに代表される「堅牢性」「頑強性」は、時計業界に大きな一石を投じることとなりました。

トゥールビヨンのような複雑機構は言わずもがな。機械式時計はパーツ数の多さゆえに衝撃や振動によって思わぬ故障が生じます。近年ではパーツの高硬度化や耐震装置の搭載で解消しつつはありますが、テニスやゴルフ,ましてや投げる等といった行為との相性は最悪です。

しかしながらリシャールミルは優れたサプライヤーを武器に、航空機体やF1の車体に用いられるような新素材を用い・かつそれらを巧みに組み立てることで、上記のような夢の技術を実現するに至りました。

リシャールミルの存在で、複雑機構の在り方は大きく変わったと言えるでしょう。

そういった意味では、タグホイヤーが投じた一石も大きいものでした。

トゥールビヨンは製造難易度の高さからコストがどうしてもかかってしまい、中古であっても家一軒買える・・・そういった価格帯は珍しくありませんでした

しかしながら2016年、タグホイヤーから定価1,675,000円(初出時)のトゥールビヨン搭載カレラがリリースされたことで、この常識が覆されることとなります。

現在では安定した量産化に成功しており(しかも、フライングトゥールビヨン!)、新作が続々リリース。

身近に複雑機構を楽しませてくれる試みは、さすがタグホイヤーと言えますね。

技術発展により、必ずしも搭載する必要がなくなったこれら超複雑機構。

しかし今なお高級時計にはこれらの機能を採用したものが展開され、その需要は決してなくなりません。むしろ、市場は拡大していることをご存知でしょうか。「時刻を告げる」ための日常機能をはるかに凌駕する価値を、これらの腕時計からは感じますね。

圧倒的なまでの世界観にとらわれて、究極を求める腕時計愛好家たちの旅は、まだまだこれからも続きそうです。